Novembre 2017 | News

di Ilaria Romeo

responsabile Archivio storico CGIL nazionale

Il 29 novembre del 1988 Bruno Trentin viene eletto segretario generale della CGIL.

Il primo atto della sua Segreteria è la Conferenza programmatica di Chianciano nell’aprile successivo. Trentin rompe gli indugi e illustra il suo progetto, avanzando l’ipotesi di una nuova CGIL, sindacato dei diritti, della solidarietà e del programma ed avviando un processo di autoriforma che proseguirà con la Conferenza di organizzazione di Firenze del novembre 1989 ed il Congresso di Rimini del 1991 per concludersi nel giugno 1994 a Chianciano con la seconda Conferenza programmatica della Confederazione.

“Un rinnovamento dei gruppi dirigenti della CGIL e del loro metodo di lavoro – affermava Trentin nell’aprile 1989 – è possibile e necessario: io avverto questo problema come il compito principale che mi incombe […] Ma non aspettatevi da me un rinnovamento degli uomini separato da un rinnovamento delle politiche, del programma, e della strategia della nostra organizzazione. E non aspettatevi da me il ruolo di un mediatore fra fazioni. Sono e rimarrò, credo, fino alla mia morte, uno dei pochi o dei molti illusi che ritengono che il rinnovamento dei gruppi dirigenti cammina con la coerenza delle idee, con l’assunzione delle responsabilità, con il coraggio della proposta e del progetto. E ciò, proprio perché sono convinto che presto o tardi, con la forza delle idee e delle proposte anche le forze culturalmente minoritarie di oggi, se dimostrano coerenza e rigore, possono diventare maggioranza domani ed essere davvero il futuro della nostra organizzazione […] C’è bisogno, specialmente oggi, di una deontologia del sindacato che dia credibilità e certezze ai lavoratori e che lanci ai giovani che vogliono cimentarsi con questa prova il messaggio che lavorare per la CGIL e nella CGIL non è un mestiere come un altro, ma può essere, può diventare una ragione di vita”.

Del resto già nel 1957 affermava Giuseppe Di Vittorio nel suo ultimo discorso al convegno dei dirigenti e degli attivisti della Camera del Lavoro di Lecco: “La nostra causa è veramente giusta, serve gli interessi di tutti, gli interessi dell’intera società, l’interesse dei nostri figliuoli. Quando la causa è così alta, merita di essere servita, anche a costo di enormi sacrifici […] Lavorate sodo, dunque, e soprattutto lottate insieme, rimanete uniti. Il sindacato vuol dire unione, compattezza. Uniamoci con tutti gli altri lavoratori: in ciò sta la nostra forza, questo è il nostro credo. Lavorate con tenacia, con pazienza: come il piccolo rivolo contribuisce a ingrossare il grande fiume, a renderlo travolgente, così anche ogni piccolo contributo di ogni militante confluisce nel maestoso fiume della nostra storia, serve a rafforzare la grande famiglia dei lavoratori italiani, la nostra CGIL, strumento della nostra forza, garanzia del nostro avvenire. Quando si ha la piena consapevolezza di servire una grande causa, una causa giusta, ognuno può dire alla propria donna, ai propri figliuoli, affermare di fronte alla società, di avere compiuto il proprio dovere” (LEGGI).

Il 14 giugno 1994 si chiude a Chianciano la seconda Conferenza programmatica della CGIL. Bruno Trentin lascia la direzione della Confederazione, “quella CGIL che conosco bene – affermerà nuovamente – e di cui lascio la direzione con un sentimento di infinita riconoscenza […] un sindacato di donne e di uomini che si interroga sempre sulle proprie scelte e anche sui propri errori, che cerca di apprendere dagli altri per trovare tutte le energie che gli consentano di decidere, di agire, ma anche di continuare a rinnovarsi, di dimostrare con i fatti la sua capacità di cambiare e di aprirsi a tutte le esperienze vitali e a tutti i fenomeni di democrazia che covano ora e che covano sempre nel mondo dei lavoratori”.

In un messaggio di saluto non meno famoso affermava Luciano Lama nel 1986: “Compagni, non abbiate paura delle novità, non rifiutate la realtà perché vi presenta incognite nuove e non corrisponde a schemi tradizionali, comodi ma ingannevoli, non rinunciate alle vostre idee almeno finché non ne riconoscete altre migliori! E in quel momento ditelo! Perché un dirigente sindacale è un uomo come gli altri e se in quel momento gli altri lo riconosceranno capiranno anche gli errori. So bene che questo metodo comporta anche il rischio di pagare dei prezzi, ma non c’è prezzo più alto che la verità: in una grande organizzazione, pluralistica e complessa nella ideologia e nella condizione culturale e sociale dei suoi stessi aderenti, il libero confronto, il coraggio delle proprie posizioni sono lievito indispensabile, un contributo al miglioramento delle politiche, alla ricerca collettiva della strada giusta. Io stesso nei momenti di scelta ho fatto molto discutere, anche in preparazione di questo Congresso, e di ciò mi si è talvolta mosso rimprovero. Ma il mondo del lavoro non è un corpo separato, esso è parte essenziale della società, una forza popolare che esprime volontà, alimenta speranze, plasma coscienze. E tanto più il nostro disegno diventa ambizioso e il cambiare riguarda noi e l’intera società, tanto più dobbiamo sentire su di noi incombere l’obbligo di essere chiari con noi e con gli altri, anche per conquistare altri ceti e forze alle nostre idee, ai nostri programmi. Innalzare intorno a noi, in nome di una asettica purezza, una sorta di cordone sanitario significherebbe condannare alla sterilità ogni sforzo di cambiamento, e una vera politica alternativa di sviluppo che garantisca lavoro ai giovani e alla gente del Sud presuppone cambiamenti così profondi nell’uso delle risorse e nel governo del Paese da esigere, con un libero confronto, una vasta ricerca di convergenze e di sforzi” (LEGGI).

“Ecco perché abbiamo bisogno di affrontare in modo completamente diverso il problema della rappresentanza del sindacato – dirà nel 2006 Bruno Trentin nel suo ultimo discorso pubblico – Non si tratta di organizzare un sindacato dei precari, di accettare come fatali delle divisioni che si stanno incrostando nella società, si tratta di assumere come dato centrale i problemi della persona e di costruire su questi problemi una nuova solidarietà. Non è l’aumento salariale uguale per tutti, che fa parte di un’altra epoca e corrisponde a un’estrema varietà di situazioni professionali e salariali, che può risolvere il problema. Non sono le 35 ore uguali per tutti di fronte a una enorme diversità di situazioni che vanno dal laboratorio scientifico alla catena di montaggio. Tanto è vero che su queste parole d’ordine che abbiamo cercato a volte di sposare non siamo riusciti a costruire un minimo di solidarietà fra i lavoratori cosiddetti tradizionali occupati e i giovani in modo particolare senza professionalità esclusi da una capacità di contrattare il loro inserimento nel lavoro. No la nuova solidarietà non si costruisce più sul salario uguale o sull’orario uguale perché le persone sono diverse, perché le persone sono delle entità assolutamente inconfondibili con altre, ecco perché soltanto sui diritti individuali noi possiamo immaginare di costruire una nuova solidarietà e una nuova rappresentanza del sindacato basata su questa solidarietà. Una rappresentanza non più di ceti, di classi, ma di individui che nel sindacato attraverso un’esperienza solidale diventino persone coscienti, capaci di decidere e di ritrovare nei diritti degli altri il sostegno alla singola battaglia loro. Si tratta oggi, come per gli immigrati, di rompere le barriere, i ghetti, quelli dei centri di prima accoglienza come quelli delle case lavoro o degli ospedali dei cinesi a Prato. Tutte forme e sotto forme di oppressione dell’individuo, della persona, di negazione di una libertà di scelta individuale. Solo cosi è possibile, io credo, liberare la persona da una solitudine che nega la sua libertà perché nega il suo rapporto con gli altri”.

Ottobre 2017 | News

di Ilaria Romeo

responsabile Archivio storico CGIL nazionale

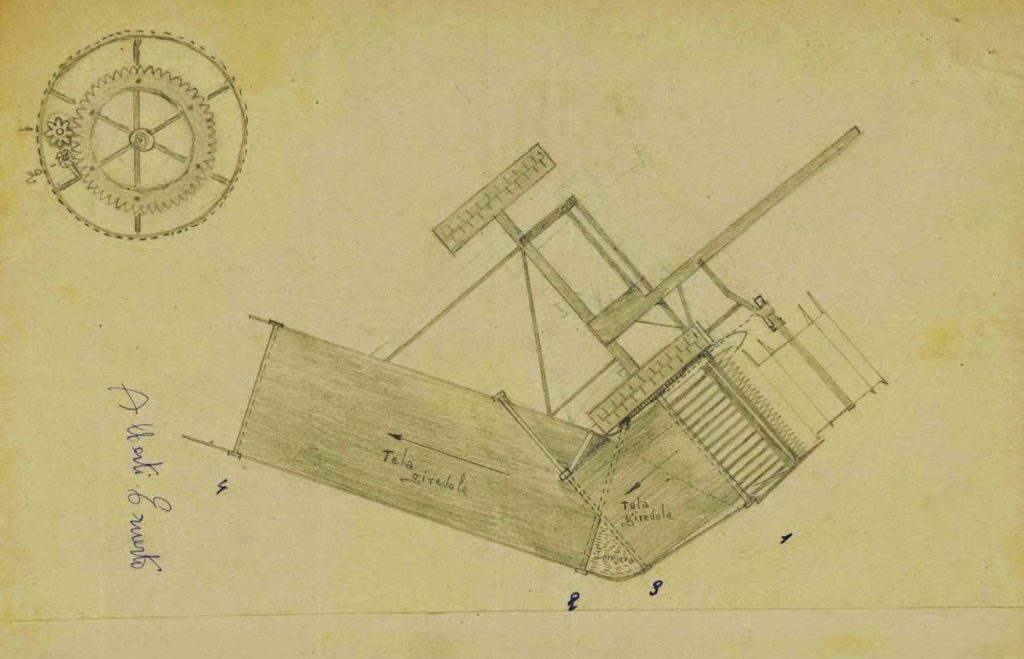

Il 24 gennaio 1979 le Brigate Rosse uccidono a Genova Guido Rossa, iscritto al Pci e delegato sindacale della Fiom, membro del Consiglio di fabbrica dell’Italsider dal 1970.

“Un gigante – lo ha definito qualche anno fa il Segretario generale della CGIL Susanna Camusso – che non ha esitato a denunciare pubblicamente il terrorismo e le sue infiltrazioni nelle fabbriche in un momento straordinariamente difficile per la storia del Paese, quando cioè il fenomeno terrorista era invasivo e pervasivo. Un uomo, un padre, un eroe civile che con il suo sacrificio ha segnato una svolta decisiva nella battaglia contro il terrorismo”.

Operaio di origine veneta, Rossa fu trucidato per aver denunciato Francesco Berardi, un brigatista infiltrato in fabbrica.

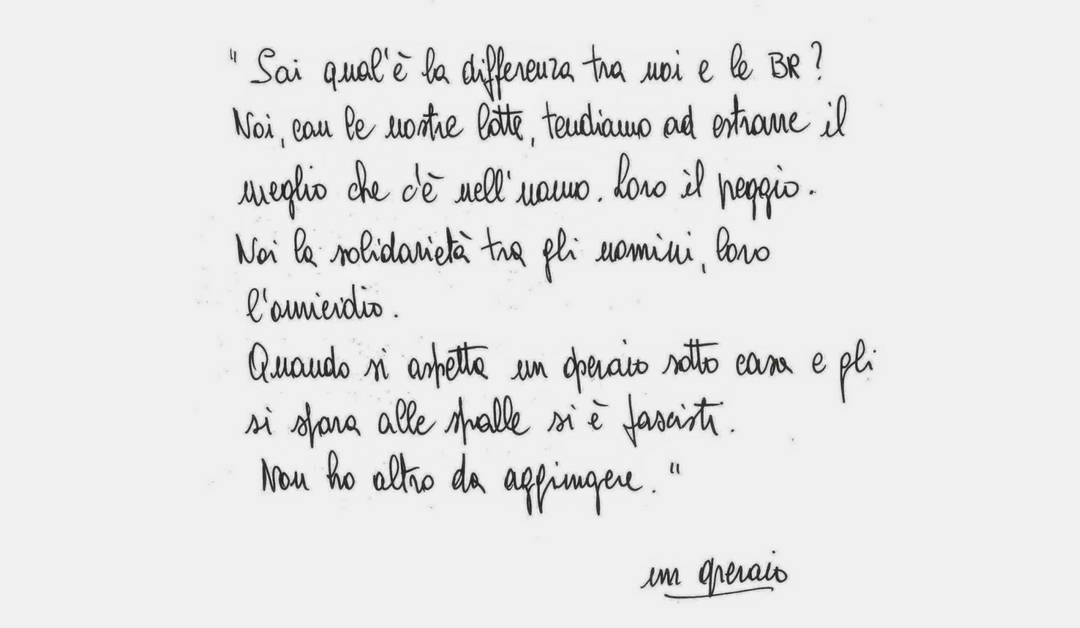

“Verso le 8.30 odierne – dichiara Rossa il 25 ottobre 1978[1] – mi trovavo presso l’officina centrale del suddetto centro siderurgico [ndr Italsider di Genova]. Alcuni operai di questo reparto mi hanno portato un opuscolo delle Brigate rosse e mi hanno detto di averlo trovato nella cabina della macchina del caffè. Ho preso l’opuscolo e mi sono recato presso l’ufficio del Consiglio di fabbrica. Durante il tragitto mi sono fermato presso le macchine del caffè del reparto C.M.C. allo scopo di accertare se anche in questi luoghi vi fossero degli opuscoli del tipo di cui sopra. In tutti e tre i suddetti posti ho visto l’impiegato Berardi Francesco […] D’accordo con i miei compagni abbiamo deciso di portare l’opuscolo ai servizi di vigilanza dello stabilimento. Sceso al piano inferiore del Consiglio di fabbrica ho visto il Berardi Francesco che presentava un rigonfiamento sotto la camicia che indossava, con sopra la giacca, come se avesse un pacco di opuscoli più o meno della stessa misura di quello rinvenuto nell’officina. […] Appena il Berardi è uscito dal Cdf ho riferito al Contrino Diego, membro del Cdf, il sospetto che il Berardi nascondesse sotto la camicia degli opuscoli delle Br e l’ho invitato a seguirlo allo scopo di sorprenderlo mentre disponeva detti opuscoli in qualche zona dello stabilimento. Appena sono uscito assieme al Contrino dalla porta del Cdf, sul davanzale, abbiamo rinvenuto un opuscolo dello stesso tipo di quello descritto. Il Berardi, in quel momento, si trovava a circa 20 metri. […] Non ho altro da aggiungere”.

Al comando a pochi passi dall’Italsider, l’appuntato di turno scrive la denuncia e invita il gruppo di operai e delegati in attesa a firmare. Firma solo Guido Rossa.

Il 30 ottobre si apre il processo contro Berardi. Rossa, unico testimone, conferma la sua accusa durante il dibattimento, una denuncia che gli costerà di fatto la vita quel terribile 24 gennaio 1979.

È come se avessero colpito tutti noi titolerà «l’Unità» il giorno seguente: “Nessuno degli assassinii compiuti finora dai terroristi, per quanto in alto ne fossero le vittime, per quanto illustri o importanti o note apparissero, ci ha procurato un dolore profondo e se non stiamo attenti, disperante, come questo che ci viene dalla uccisione del compagno Rossa, il più grave, il più esecrando, il più crudele, il più lacerante delitto perpetrato fino ad oggi. Perché Guido Rossa era un operaio e un sindacalista. Egli apparteneva dunque alla classe di coloro ai quali ci sentiamo più vicini, perché in questa sua duplice qualità di operaio e di sindacalista rappresentava la democrazia, era la democrazia. Le altre vittime dei terroristi, profondamente rimpiante, costituivano della democrazia garanzia e presidio, difesa e sostegno, vigilanza e tutela, ma il compagno Rossa ne era l’essenza e la sostanza”.

Le istituzioni decidono per Guido Rossa i funerali di Stato che si svolgono in piazza De Ferrari il 27 gennaio.

Dirà quel giorno Sandro Pertini: “Non sono qui come presidente, sono qui come Sandro Pertini, vecchio partigiano e cittadino di questa Repubblica democratica e antifascista. Io le Brigate rosse le ho conosciute tanti anni fa, ma ho conosciuto quelle vere che combattevano i nazisti, non questi miserabili che sparano contro gli operai”.

“Nel corso della sua lotta per la difesa della democrazia e per la sua emancipazione, il movimento operaio ha conosciuto molti nemici – aggiungerà Luciano Lama a nome della Federazione unitaria – Ma questi sono fra i più vili perché operano come i fascisti e hanno lo stesso obiettivo dei fascisti anche se si coprono con una bandiera che non è la loro. Di fronte al compagno ucciso noi, Federazione unitaria, movimento sindacale, cittadini democratici, dobbiamo confermare in un giuramento solenne, il nostro impegno a combattere fino in fondo, con incrollabile fermezza, per la difesa della democrazia”.

Nel 1998 Bruno Trentin lo ricorderà così: “Lui era allora, anche se pochi lo sanno, uno dei più grandi arrampicatori italiani, un accademico del Club alpino […] Era riconosciuto da tutti, io ho parlato a lungo con i dirigenti della sua fabbrica, come qualcosa di più di un operaio altamente specializzato: era un tecnico pieno di capacità inventiva, uno scultore, un pittore […] ed un grande alpinista”.

“La morte di Rossa – recitava nel 35° anniversario della morte una nota della CGIL – è stata uno spartiacque nella lotta contro il terrorismo. Il suo atto consapevole bruciò ogni possibile zona grigia, collusiva o compiacente, rendendo esplicita e trasparente la scelta di assumere il terrorismo come il nemico dei lavoratori, della classe operaia e della democrazia. Un atto lucido, chiaro e coerente, che portò ad una conseguenza cruciale e fondamentale nel Paese: individuare nel terrorismo il nemico e che questo andava combattuto senza alcuna ambiguità. Un gesto, quello di Guido Rossa, politico, da ricordare e tramandare come prezioso insegnamento, ovvero l’importanza decisiva dell’esercizio della responsabilità individuale nello svolgimento del proprio ruolo e delle proprie funzioni”.

Dal Blog La CGIL nel novecento: Guido Rossa un uomo una vita

____________________________________________

[1] Il verbale integrale è riportato in Giovanni Fasanella, Sabina Rossa, Guido Rossa, mio padre, Rizzoli 2006, pp. 67-70

Settembre 2017 | News

di Ilaria Romeo

responsabile Archivio storico CGIL nazionale

Nata a Torino il 29 luglio del 1900, nel Pci dalla sua nascita nel 1921, Teresa Noce – Estella, futura e conosciutissima segretaria dei tessili della FIOT- espatria nel 1926 con il marito Luigi Longo prima a Mosca, poi in Francia. Nel 1936 – dopo aver fondato a Parigi con Xenia Sereni il mensile Noi Donne – è con Longo in Spagna, dove cura la pubblicazione de Il volontario della libertà, giornale degli italiani nelle Brigate internazionali. Rientrata in Francia allo scoppio della Seconda guerra mondiale, è internata nel campo di Rieucros. Quando, per intervento dei sovietici, è liberata e dovrebbe ricongiungersi ai figli a Mosca, per il cambiamento delle alleanze militari non può farlo. Resta così a Marsiglia, dove, per conto del Partito comunista francese, dirige il Moi (l’organizzazione degli operai immigrati) e si impegna nella lotta armata condotta contro i tedeschi e i collaborazionisti.

Durante una missione a Parigi all’inizio del 1943, è arrestata: viene deportata, prima nel lager di Ravensbrück, poi in Cecoslovacchia, dove a Holleischen le toccano i lavori forzati in una fabbrica di munizioni.

Qui Estella celebra l’8 marzo 1945: “Per l’8 marzo – racconta nel volume autobiografico Rivoluzionaria professionale – non potevamo organizzare una festa perché eravamo ormai troppo deboli e affamate, quindi decidemmo di tenere una conferenza. Al campo, le politiche che conoscevano un po’ di storia del movimento operaio internazionale erano una minoranza. Molte erano però coloro che avevano fatto parte della Resistenza, lavorando e sacrificandosi per la libertà. La conferenza doveva spiegare alle une e ricordare alle altre che donne di tutti i Paesi e in tutti i secoli avevano lottato per la libertà. Ma anche una semplice conferenza non era tanto facile da preparare. Anzitutto, chi doveva parlare? E che cosa avrebbe detto? Anche se la riunione veniva organizzata nel nostro blocco, bisognava cercare di farvi partecipare almeno qualche deportata degli altri blocchi. Inoltre bisognava dire cose che non interessassero solo una minoranza, ma gran parte delle donne di tutto il campo”.

Oltre alle comuniste e alle socialiste, nel campo erano presenti anche donne cattoliche ed ebree: “Vi erano operaie che conoscevano la lotta di classe – scrive Teresa Noce -, ma anche contadine e proprietarie di terre; vi erano impiegate, funzionarie dello Stato, ma vi erano anche capitaliste come la signora Michelin (fabbrica di pneumatici) e figlie di poliziotti. L’incarico di tenere la conferenza fu dato a me. Le compagne dissero che ero la più indicata, nonostante le precarie condizioni di salute, ed essendo stata esonerata dal lavoro, avrei avuto anche più possibilità di prepararmi. Dapprima le compagne chiedevano una conferenza solo per noi, cioè se non proprio per le comuniste, riservata almeno alle politiche. Mi opposi risolutamente; se volevamo fare una conferenza per 1’8 marzo, questa doveva interessare tutte le deportate, fossero o no politiche. Era giusto parlare delle donne di tutti o almeno di molti Paesi, e non solo delle francesi: vi erano state eroine polacche, inglesi, russe, spagnole, italiane, ebree, americane. Non solo le comuniste o le resistenti era giusto ricordare, ma anche le patriote di tutti i secoli, quelle donne che ovunque avevano lottato, in un modo o nell’altro, per il progresso e la libertà”.

<<Quando comunicai la mia idea alle compagne – ricorda Estella – queste mi rivolsero sguardi di commiserazione, pensando che fossi impazzita. Mi chiesero dove avrei preso il materiale per una conferenza simile. Me lo sarei succhiato dal dito? Avevano ragione, la cosa non era facile. Ma potevo farmi aiutare. Tra noi vi erano donne che avevano studiato, che conoscevano la storia del proprio Paese e qualche scorcio della storia del resto del mondo. Anche coloro che avevano ricevuto un’educazione scolastica e borghese, potevano aiutarmi. Era poi compito mio estrarre, dalle cose che esse sapevano e che mi avrebbero detto, la lezione politica e di classe che avrebbe dato un senso alla nostra conferenza per 1’8 marzo. Mi dettero via libera. E cominciai a rivolgere la parola a molte deportate con cui, fino ad allora, avevo avuto scarsi rapporti, come la signora Michelin che si trovava al campo, pare, per una questione di valuta concernente prodotti venduti ai tedeschi. Con prudenza, dissi a queste deportate che noi compagne volevamo commemorare 1’8 marzo, la giornata internazionale delle donne di tutto il mondo, parlando proprio di quello che le donne di tutto il mondo avevano fatto nei secoli. Non tutte le deportate conoscevano certi avvenimenti: e noi volevamo parlare loro di Lucrezia e di Giovanna d’Arco, la Pulzella di Orleans; di Louise Michel, la comunarda e di madame Curie, la fisica franco-polacca; di Emmeline Pankhurst, la suffragetta inglese e di sua figlia Sylvia; della Pasionaria spagnola, di Nadeizda Krupskaja, la moglie di Lenin, di Rosa Luxemburg, tedesca.

Era nostra intenzione ricordare quello che le donne di tutto il mondo avevano fatto per la libertà e il progresso, lottando e combattendo, e spesso pagando di persona, come era accaduto a noi nella lotta contro i nazisti. Era importante che tutte sapessero che in ogni secolo vi erano state donne che avevano lottato per difendere il proprio paese o la propria religione, il pane e il lavoro per tutti, la pace, la libertà da ogni oppressione, contro la tirannia e lo sfruttamento. Perché dovevamo parlare, oltre che di Lucrezia e di Giovanna d’Arco, anche delle serve della gleba insorte con la jacquerie del 1358 e delle calzettaie della Rivoluzione francese, delle comunarde di Parigi e delle setaiole di Lione, delle suffragette inglesi e delle martiri di Chicago, delle rivoluzionarie russe e delle insorte di Torino, delle scioperanti contro i padroni e contro i fascisti.

Trovai più aiuto di quanto avessi sperato. Tutte volevano dirmi qualche cosa, del proprio paese o di persone conosciute o di episodi di lotta o di quello che ricordavano delle lezioni di scuola: e con più apertura mentale e meno conformismo di quanto mi attendessi. La permanenza al campo, la lezione delle sofferenze sopportate in comune, forse non erano state inutili. Poteva anche essere che, appena libere, quelle donne tornassero a vivere come prima, ma era molto più probabile, in ognuna, qualche cambiamento. Intanto il mio lavoro di preparazione aveva già avuto questo risultato: tutte si interessavano dell’8 marzo, tutte aspettavano la conferenza, tutte volevano ascoltarla. E la cosa più sorprendente fu che tutte seppero mantenere il segreto e nessuna «aspirina», nessuna kapò, venne a sapere quello che stavamo preparando. Tenemmo la conferenza la sera dell’8 marzo 1945, appena suonato il silenzio ed uscite le «aspirine» e le kapò. Salii sul giaciglio più alto di un castello posto in mezzo al blocco, mentre le deportate si affollavano sugli altri pagliericci, e incominciai lì il mio discorso. Ogni tanto, mentre parlavo, si apriva silenziosamente la porta e facevano capolino deportate degli altri blocchi. Con la scusa di andare al gabinetto, erano riuscite a sgusciare fuori e venivano anch’esse a sentire la conferenza sull’8 marzo. Parlai a lungo delle donne di tutto il mondo come mi ero proposta.

Parlai dell’esempio, tramandatoci nei secoli, di chi aveva lottato per la difesa del proprio paese e per la libertà dei popoli, di coloro che si erano sacrificate per la pace e per la rivoluzione, che avevano dato la vita o avevano perso la libertà per difendere le compagne contro lo sfruttamento, la miseria, la schiavitù. Parlai delle sante e delle schiave, delle operaie e delle contadine, delle intellettuali e delle scienziate, delle analfabete e delle artiste. Continuai a parlare finché caddi stremata sul giaciglio che mi aveva ospitata.>>

Luglio 2017 | News

di Ilaria Romeo

responsabile Archivio storico CGIL nazionale

Il due marzo del 1948 cade in contrada Raffo a Petralia Soprana (PA) il capolega della Federterra Epifanio Li Puma, mezzadro e socialista. Il 1° aprile viene assassinato a Camporeale – al confine tra le province di Trapani e Palermo – il segretario della Camera del lavoro Calogero Cangelosi, anch’egli socialista. Al centro, nel tempo e nello spazio, fra questi due delitti si colloca, il 10 marzo, l’assassinio di Placido Rizzotto, partigiano, socialista, segretario della Camera del lavoro di Corleone e dirigente delle lotte contadine.

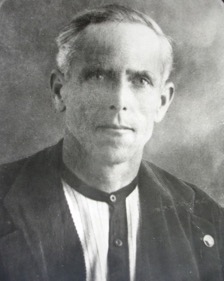

Epifanio Li Puma, capolega della Federterra ucciso il 2 marzo 1948 in provincia di Palermo.

Epifanio Li Puma, capolega della Federterra ucciso il 2 marzo 1948 in provincia di Palermo.

Sarà il capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa ad indagare sul delitto Rizzotto: il lavoro dell’ufficiale, destinato a divenire un nome celebre nel corso dei decenni successivi, porterà all’incriminazione di Luciano Liggio, Pasquale Criscione e Vincenzo Collura che tuttavia, alla fine del 1952, verranno assolti per insufficienza di prove.

Placido Rizzotto, partigiano, socialista, segretario della Camera del lavoro di Corleone e dirigente delle lotte contadine, ucciso il 10 marzo 1948

Placido Rizzotto, partigiano, socialista, segretario della Camera del lavoro di Corleone e dirigente delle lotte contadine, ucciso il 10 marzo 1948

Il rapimento di Placido Rizzotto, 36° omicidio di mafia nella penisola nel secondo dopoguerra, scuote le coscienze: gli atti terroristici contro il movimento contadino e i suoi dirigenti cominciano il 16 settembre del 1944, con l’attentato a Girolamo Li Causi, segretario regionale del PCI, durante un comizio a Villalba, feudo di don Calò Vizzini, proseguendo negli anni seguenti con gli assalti alle Camere del lavoro della CGIL ancora unitaria, le intimidazioni e i pestaggi dei suoi dirigenti, i primi omicidi.

Il 4 gennaio 1947, a Sciacca – provincia di Agrigento – la mafia uccide davanti alla porta della sua abitazione Accursio Miraglia, segretario della locale Camera del lavoro e dirigente comunista.

Accursio Miraglia, segretario della locale Camera del lavoro e dirigente comunista ucciso il 4 gennaio 1947 a Sciacca (AG)

Accursio Miraglia, segretario della locale Camera del lavoro e dirigente comunista ucciso il 4 gennaio 1947 a Sciacca (AG)

Il 13 febbraio 1947 a Villabate (PA) muore Nunzio Sansone, militante comunista impegnato nella lotta per la riforma agraria, fondatore e segretario della locale Camera del lavoro. Lo stesso giorno a Partinico, sempre in provincia di Palermo, viene ucciso Leonardo Salvia, anch’egli in prima fila nelle lotte per la distribuzione delle terre.

“Non sono in molti a ricordarlo – racconta Emanuele Macaluso, segretario generale della CGIL Sicilia dal 1947 al 1956, in una bella intervista rilasciataci qualche mese fa in occasione del 70° anniversario di Portella della Ginestra – ma dall’inizio del 1947 e fino a prima dell’attentato (ndr Primo maggio 1947 a Portella) erano stati ammazzati già tre sindacalisti: tutti uomini di valore, dirigenti e militanti del calibro di Accursio Miraglia, Pietro Macchiarella (ndr ucciso il 17 gennaio 1947), Nunzio Sansone. Anche se va detto che le intimidazioni, quando non addirittura gli atti terroristici contro il movimento sindacale e i suoi leader erano cominciati nell’immediato dopoguerra, con l’attentato del 16 settembre ’44 a Girolamo Li Causi, all’epoca segretario del PCI siciliano, avvenuto durante un comizio a Villalba. Quel giorno io mi salvai per miracolo: ero al suo fianco e ricordo per filo e per segno gli attimi che fecero seguito alla sparatoria scatenata dagli uomini di don Calogero Vizzini, dove risultarono ferite 14 persone e in occasione della quale lo stesso Li Causi fu colpito a una gamba, un fatto che lo renderà claudicante per il resto della sua vita”.

Alla constatazione degli intervistatori: “A cadere sotto i colpi della mafia erano soprattutto sindacalisti della CGIL…”, Macaluso risponde: “Esclusivamente della CGIL! Unitaria fino al 1948, della CGIL post-scissione in seguito. Andrea Raja, Gaetano Guarino, Nicolò Azoti, erano tutti sindacalisti della CGIL e, in particolare, dirigenti del movimento contadino e bracciantile. E del resto furono compiuti soprattutto tra i capi delle lotte per la terra i primi omicidi della criminalità organizzata agli inizi del Novecento, da Luciano Nicoletti a Bernardino Verro, e nel tragico marzo-aprile del 1948, con gli efferati assassini di Epifanio Li Puma, Placido Rizzotto e Calogero Cangelosi”.

“Quale era il nostro convincimento? – afferma ancora Macaluso in risposta ad una nostra domanda – Che era un prezzo da pagare…” (Guarda la video intervista).

Un tributo di sangue che continua anche negli anni successivi con l’uccisione di, tra gli altri Salvatore Carnevale, il 16 maggio 1955 e Vincenzo Di Salvo il 18 marzo 1958.

Salvatore Carnevale, sindacalista ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955

Salvatore Carnevale, sindacalista ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955

L’elenco dei sindacalisti uccisi dalla mafia è davvero molto lungo. Lo riproduciamo – forzatamente incompleto – allargando la forbice cronologica dall’inizio del secolo scorso agli anni Ottanta, partendo da Lorenzo Panepinto, insegnate, figura emblematica del sindacalismo contadino in Sicilia, assassinato a Santo Stefano di Quisquinia (Agrigento) davanti casa propria il 16 maggio 1911, per arrivare a Pio La Torre, prima dirigente della CGIL siciliana, poi esponente di primo piano del PCI dell’isola e a livello nazionale, ucciso dalla mafia il 30 aprile 1982.

Perché “fare memoria è un dovere – come diceva don Ciotti – che sentiamo di dover rendere a quanti sono stati uccisi per mano delle mafie, un impegno verso i familiari delle vittime, verso la società tutta, ma prima ancora verso le nostre coscienze di cittadini, di laici e di cristiani, di uomini e donne che vivono il proprio tempo senza rassegnazione”.

Luglio 2017 | News

di Ilaria Romeo – Responsabile Archivio storico CGIL nazionale

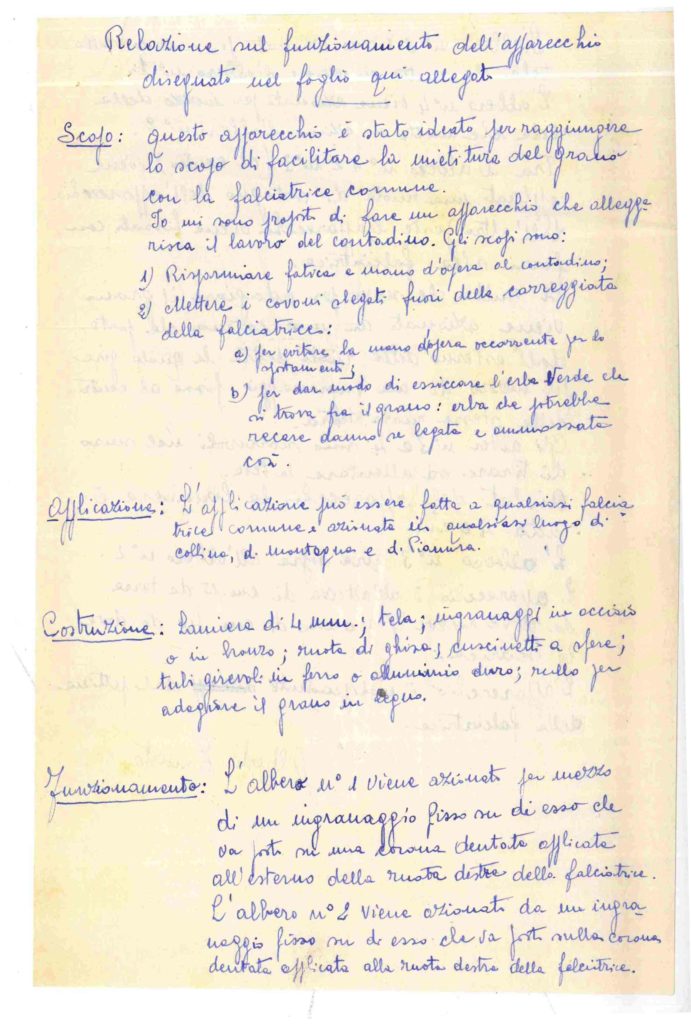

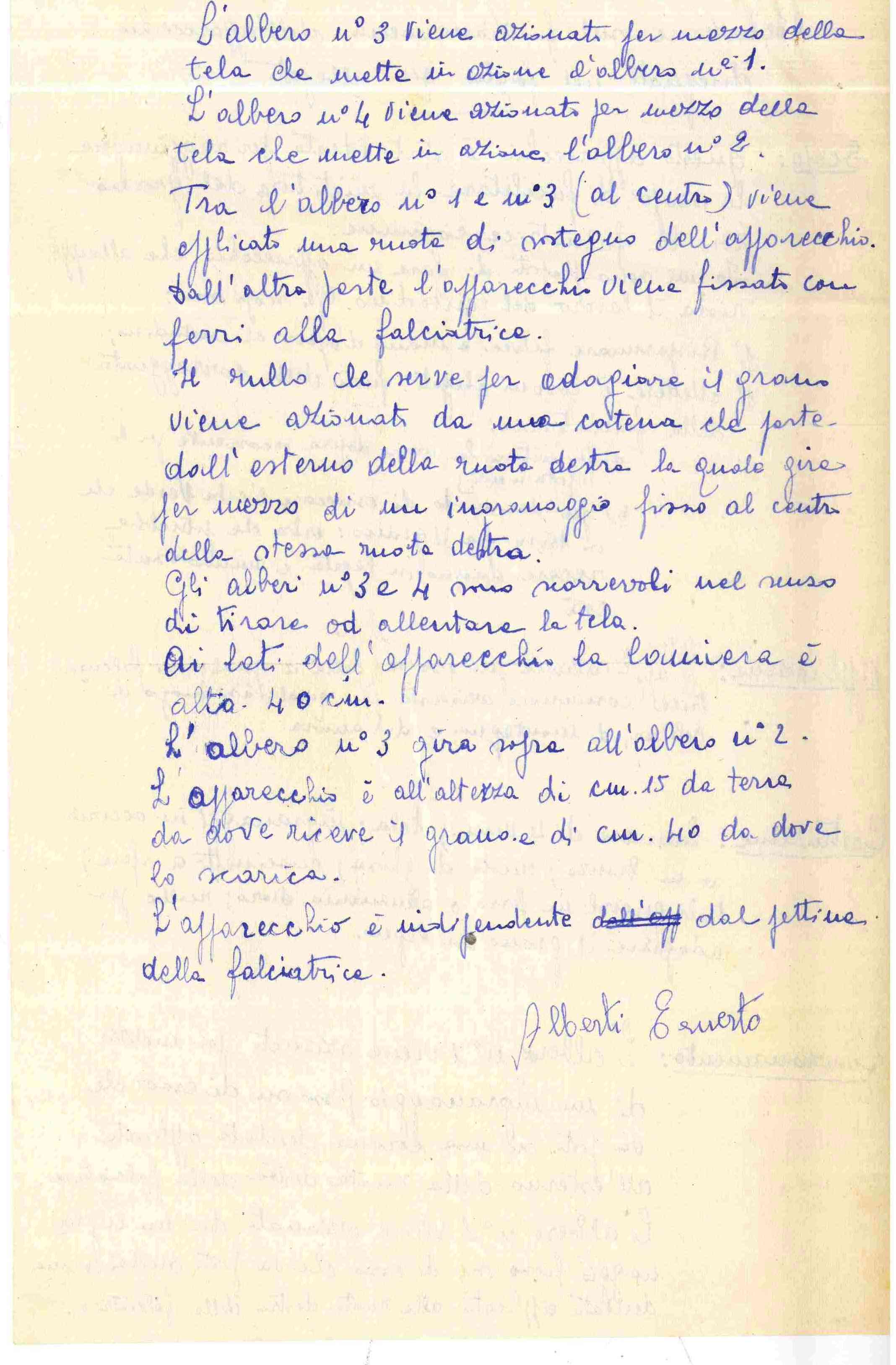

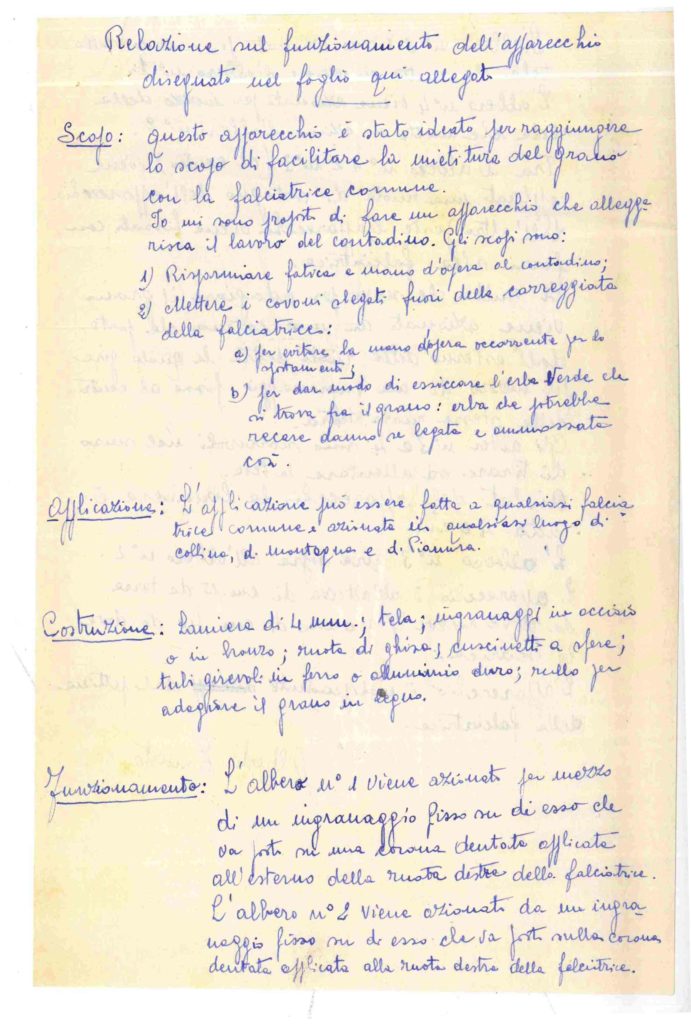

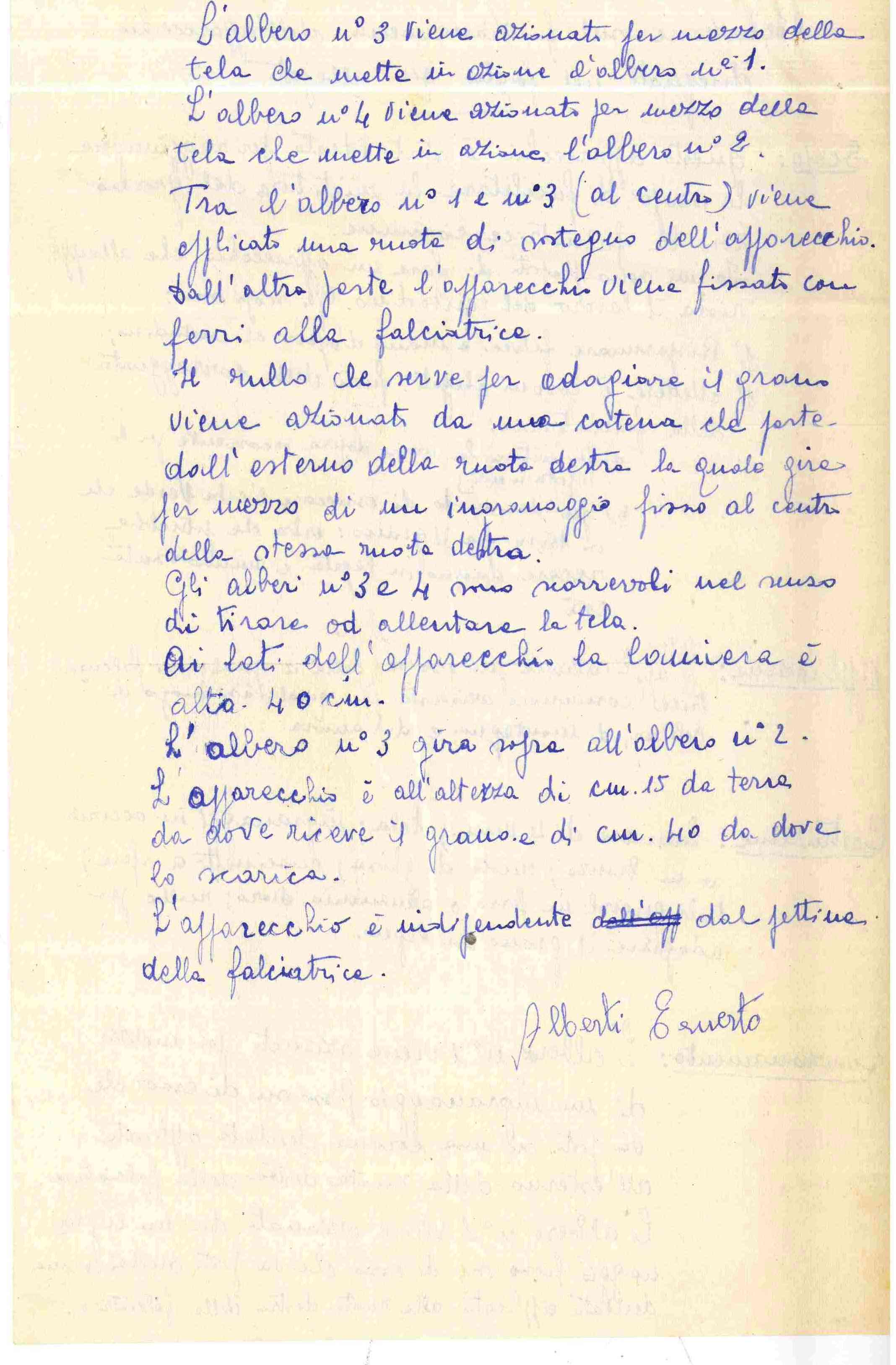

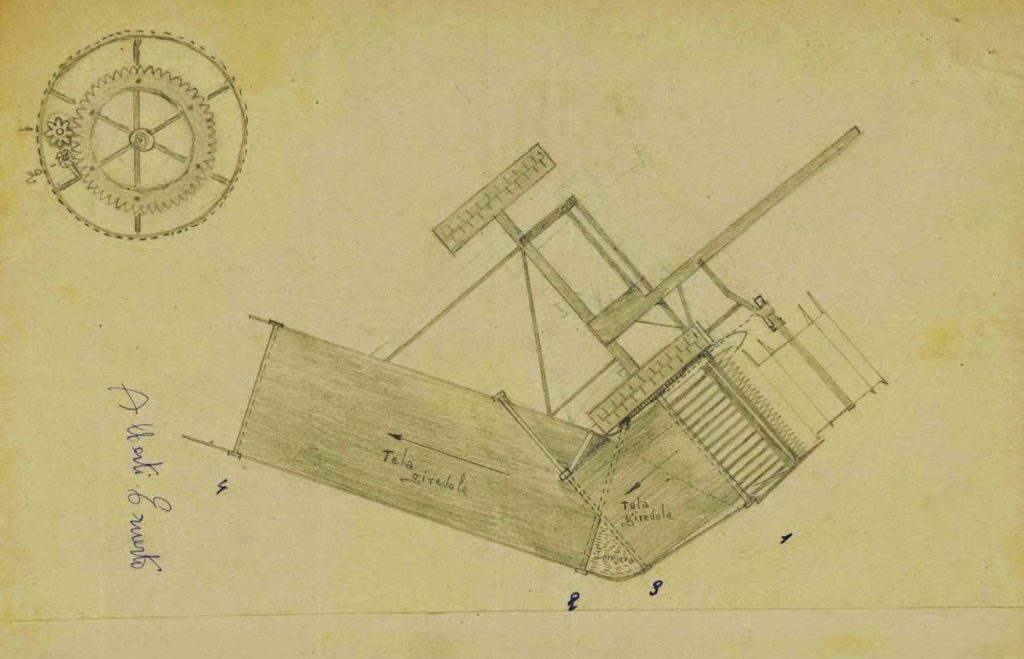

Il 29 gennaio 1952 Ernesto Alberti, colono dell’Appennino bolognese, scrive a Giuseppe Di Vittorio, segretario generale della CGIL, per sottoporgli il progetto di un apparecchio agricolo da lui ideato.

Dopo aver invitato la Confederterra a valutare anche tecnicamente la macchina, Di Vittorio risponde all’Alberti sottolineando i pregi dell’apparecchio e consigliandogli di rivolgersi al Consiglio di gestione di qualche fabbrica emiliana per il suo possibile sfruttamento e la sua realizzazione.

Scrive il 29 gennaio 1952 Ernesto Alberti all’ “onorevole Di Vittorio, Segretario della CGIL”:

“Io sono un colono che abito nell’Appennino bolognese e precisamente a Savigno. Mi sono sforzato per ideare un apparecchio che possa servire ai nostri contadini nel lavoro di falciatura del grano. Si tratta di un apparecchio che va applicato a una falciatrice comune e che serve per spostare i covoni slegati senza aggravio di spese di mano d’opera per il contadino. Non sapevo a chi potermi rivolgere. Non ho mezzi per poter portare a termine il mio esperimento, che, come è naturale prevedere, ognuno che fa una cosa pensa sempre di averla fatta bene e che possa servire a qualcosa.

Mi sono rivolto a Lei per avere un consiglio, un suggerimento soddisfacente. Non avrei saputo chi altro fosse meglio di Lei poiché tanto bene fa a tutti i lavoratori. Ho allegato a questa mia un mio progetto. Un disegno del mio lavoro che mi sono fatto fare da un mio compagno. Al disegno ho fatto pure una breve relazione. So che vorrà ascoltarmi e so che Lei mi saprà dare tanti buoni consigli. Abbia pertanto anticipati ringraziamenti e gli auguri più sinceri di avere sempre più grande, una sempre più unita CGIL”.

Dopo aver invitato la Confederterra a valutare tecnicamente la macchina, Di Vittorio risponde il 6 giugno 1952 all’Alberti:

“Soltanto oggi sono in condizioni di fornirLe la risposta che attende, non avendo avuto prima gli elementi tecnici necessari per esprimere un giudizio sul Suo apparecchio. Sulla base degli appunti e del disegno schematico da Lei inviati alla Confederterra Nazionale, e da questa esaminati, ed in seguito agli ulteriori chiarimenti da Lei forniti, la predetta Organizzazione ha espresso il parere che effettivamente l’apparecchio stesso può rispondere allo scopo e ritiene che in particolare ne potrebbero trarre un utile vantaggio, sopratutto ai fini di un sensibile risparmio nell’impiego di unità di lavoro, nelle operazioni successive al taglio, aziende di piccola e media ampiezza che non dispongono di sufficienti mezzi finanziari per acquistare macchine più complesse e costose, come la mieti-legatrice. Tuttavia la Confederterra esprime il parere che l’apparecchio stesso debba essere oggetto di più accurato esame dal punto di vista costruttivo – meccanico, da parte di esperti di macchine agricole, non solo, ma anche dal punto di vista della sperimentazione pratica. Poiché, pero, questa Confederazione non ha la possibilità di sperimentare direttamente l’apparecchio in questione, Le suggerisco di prendere prima contatto con i Consigli di Gestione di qualche fabbrica emiliana costruttrice di macchine agricole e successivamente con la Confederterra Nazionale, allo scopo di farsi consigliare in merito alla possibile utilizzazione della macchina. Gradisca frattanto i migliori auguri per la riuscita del Suo lavoro a molti cordiali saluti”.

E’ solo uno del molteplici esempi di corrispondenza tra Giuseppe Di Vittorio, segretario generale della CGIL e la cosiddetta ‘base’.

Ricorda la moglie Anita nelle sue memorie:

“Ogni giorno giungeva a Di Vittorio una quantità immensa di lettere, da ogni parte d’Italia, quali scritte a macchina e quali con la grafia incerta del semianalfabeta, quali su ottima carta da lettera quali su poveri fogli di quaderno. Una mole immensa, di fronte alla quale confesso di essermi sentita, talvolta, spaventata. Si rivolgevano a lui per i motivi più vari: egli appariva evidentemente, agli occhi di centinaia, di migliaia di bisognosi come capace di sanare i torti, di fare giustizia, di portare consolazione. Mancavano i mezzi per far studiare un figlio? Si scriveva a Di Vittorio con fiducia: non era lui che aveva detto e scritto tante volte che tutti i ragazzi italiani dovevano poter studiare? Un paralitico chiedeva una carrozzella per poter uscire qualche volta di casa. Dei genitori chiedevano a lui un aiuto «per sposare i figli» che non possedevano nulla. Una famiglia minacciata di sfratto si rivolgeva a lui e così l’infortunato sul lavoro o il mutilato di guerra. Accadde più di una volta che si rivolgessero a lui marito e moglie, perché egli dicesse la parola che poteva rimetterli d’accordo, e salvare l’unita della famiglia. Di Vittorio pretendeva che si rispondesse con grande attenzione a tutti. Guai se una sola lettera rimaneva inevasa! Egli ripeteva «Chi ci scrive, ha fiducia in noi: non dobbiamo deluderli. Dobbiamo fare il possibile per accontentarli». E noi ci occupavamo con attenzione estrema di ogni richiesta, di ogni pratica, dietro le quali egli ci aveva insegnato a vedere il caso umano, a immaginare la sofferenza e la pena di chi scriveva” (Anita Di Vittorio, La mia vita con Di Vittorio, Vallecchi, Firenze 1965, pp. 142-143).

A Di Vittorio scrivono in effetti (e l’Archivio storico CGIL nazionale gelosamente ne conserva gli originali) invalidi e pensionati di guerra, artigiani, invalidi civili, orfani, vedove, lavoratori senza pensione, pensionati, perseguitati politici, operai, emigrati, maestri (anche di scherma), carabinieri, persino preti! Cittadini di ceto e condizione sociale molto diversi che confidano al segretario, ma anche e forse soprattutto all’uomo Di Vittorio esigenze, inquietudini, progetti. E Di Vittorio, da buon segretario e da buon sindacalista, ascolta, comprende, guida, indirizza, consiglia e, quando può, interviene.

Epifanio Li Puma, capolega della Federterra ucciso il 2 marzo 1948 in provincia di Palermo.

Epifanio Li Puma, capolega della Federterra ucciso il 2 marzo 1948 in provincia di Palermo. Placido Rizzotto, partigiano, socialista, segretario della Camera del lavoro di Corleone e dirigente delle lotte contadine, ucciso il 10 marzo 1948

Placido Rizzotto, partigiano, socialista, segretario della Camera del lavoro di Corleone e dirigente delle lotte contadine, ucciso il 10 marzo 1948 Accursio Miraglia, segretario della locale Camera del lavoro e dirigente comunista ucciso il 4 gennaio 1947 a Sciacca (AG)

Accursio Miraglia, segretario della locale Camera del lavoro e dirigente comunista ucciso il 4 gennaio 1947 a Sciacca (AG) Salvatore Carnevale, sindacalista ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955

Salvatore Carnevale, sindacalista ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955